第1回 開校式・熱気球を揚げよう

2024年6月9日

2024年度の知立市「宇宙の学校Ⓡ」の開始です。今日のスケジュールは、開校式及び第1回スクーリング「熱気球を揚げよう」です。本年度は40組の方が入校です。初めに開校式が行われました。まず校長、及び知立市議会議員の田中さんから挨拶がありました。次に、今年2月にH3ロケットの打ち上げに成功したJAXA,H3ロケットプロジェクトマネージャー岡田匡史さん(知立市出身)からのメッセージ動画を見ました。今年6月にはH3ロケット3号機の打ち上げが計画されているようです。楽しみですね。

2024年度の知立市「宇宙の学校Ⓡ」の開始です。今日のスケジュールは、開校式及び第1回スクーリング「熱気球を揚げよう」です。本年度は40組の方が入校です。初めに開校式が行われました。まず校長、及び知立市議会議員の田中さんから挨拶がありました。次に、今年2月にH3ロケットの打ち上げに成功したJAXA,H3ロケットプロジェクトマネージャー岡田匡史さん(知立市出身)からのメッセージ動画を見ました。今年6月にはH3ロケット3号機の打ち上げが計画されているようです。楽しみですね。

開校式の後は、みんな楽しみにしているスクーリングの始まりです。第1回のテーマは「熱気球を揚げよう」です。講師は山崎校長(やまけい)です。6つの班に分かれみんなで協力して作業を進めるため、初めに自己紹介を行いました。その後、熱気球の作成を始めます。最初に薄いシートを2枚張り合わせ、大きな袋を作りました。空気が漏れないように、みんなで協力して、3mほどの熱気球を作りました。穴は開いていないかな?穴が開いていると上手く揚がらないので、確認しながらの作業です。

開校式の後は、みんな楽しみにしているスクーリングの始まりです。第1回のテーマは「熱気球を揚げよう」です。講師は山崎校長(やまけい)です。6つの班に分かれみんなで協力して作業を進めるため、初めに自己紹介を行いました。その後、熱気球の作成を始めます。最初に薄いシートを2枚張り合わせ、大きな袋を作りました。空気が漏れないように、みんなで協力して、3mほどの熱気球を作りました。穴は開いていないかな?穴が開いていると上手く揚がらないので、確認しながらの作業です。

次に熱風を送り込むための口金を厚紙を使って作ります。口金を先程作った熱気球に取り付け、熱気球の形が出来ました。最後は、出来上がった熱気球に絵をかきました。ドラえもんを書いたり、ロケットの発射台を書いたり、熱気球に色々な絵を描き込みました。班の名前も入って、とても素敵な熱気球になりました。

次に熱風を送り込むための口金を厚紙を使って作ります。口金を先程作った熱気球に取り付け、熱気球の形が出来ました。最後は、出来上がった熱気球に絵をかきました。ドラえもんを書いたり、ロケットの発射台を書いたり、熱気球に色々な絵を描き込みました。班の名前も入って、とても素敵な熱気球になりました。

さあ、できた熱気球を揚げよう。出来た熱気球にスタッフがドライヤーで熱風を入れます。だんだん膨らんできました。子供たちのワクワク、ドキドキも止まりません。3,2,1発射!大きく膨らんだ熱気球はフワフワと舞い上がり、あっという間に体育館の天井まで届きました。みんな飛び上がって大喜び!どの班も大成功です。

さあ、できた熱気球を揚げよう。出来た熱気球にスタッフがドライヤーで熱風を入れます。だんだん膨らんできました。子供たちのワクワク、ドキドキも止まりません。3,2,1発射!大きく膨らんだ熱気球はフワフワと舞い上がり、あっという間に体育館の天井まで届きました。みんな飛び上がって大喜び!どの班も大成功です。

打上げが終わった後は、「どうして、熱気球は上がるのか?」をみんなに聞きました。何人かの生徒が「暖かい空気は上にあがるから」と答えてくれました。その通り。お風呂や、暖房の効いた部屋では暖かい空気は天井に上がっていくよね。

打上げが終わった後は、「どうして、熱気球は上がるのか?」をみんなに聞きました。何人かの生徒が「暖かい空気は上にあがるから」と答えてくれました。その通り。お風呂や、暖房の効いた部屋では暖かい空気は天井に上がっていくよね。

スクーリングの最後に全員で記念写真を撮りました。みんなで作った熱気球を持って、パチリ。みなさん、今日は楽しかったですか。これから1年間、スタッフ一同、皆さんと色々なテーマで楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。

スクーリングの最後に全員で記念写真を撮りました。みんなで作った熱気球を持って、パチリ。みなさん、今日は楽しかったですか。これから1年間、スタッフ一同、皆さんと色々なテーマで楽しみたいと思いますので、よろしくお願いします。

第2回 ペットボトルロケットを飛ばそう

2024年9月8日

知立市「宇宙の学校Ⓡ」第2回目のスクーリングが始まりました。今日のテーマは「ペットボトルロケットを飛ばそう」です。「宇宙の学校」の中では、1番人気のあるテーマです。地球班、土星班、金星班等、6つの班に分かれてスクーリングの開始です。講師は、スタッフの長谷川さんです。初めにペットボトルロケットの説明がありました。ペットボトルロケットは水と空気だけで飛ぶんだけど、その仕組みはわかったかな?

知立市「宇宙の学校Ⓡ」第2回目のスクーリングが始まりました。今日のテーマは「ペットボトルロケットを飛ばそう」です。「宇宙の学校」の中では、1番人気のあるテーマです。地球班、土星班、金星班等、6つの班に分かれてスクーリングの開始です。講師は、スタッフの長谷川さんです。初めにペットボトルロケットの説明がありました。ペットボトルロケットは水と空気だけで飛ぶんだけど、その仕組みはわかったかな?

説明の後は、いよいよペットボトルロケットを作成します。初めにペットボトルを3つのパーツに切り分けます。カッターを使うので難しいところは親子で協力して作業を進めます。切ったパーツをもう1つのペットボトルに取り付けると少しロケットらしくなりました。次に牛乳パックを切って翼を4枚作ります。切った翼をペットボトルに取り付け、ロケットに名前や絵を描いて完成です。簡単でしたか?

説明の後は、いよいよペットボトルロケットを作成します。初めにペットボトルを3つのパーツに切り分けます。カッターを使うので難しいところは親子で協力して作業を進めます。切ったパーツをもう1つのペットボトルに取り付けると少しロケットらしくなりました。次に牛乳パックを切って翼を4枚作ります。切った翼をペットボトルに取り付け、ロケットに名前や絵を描いて完成です。簡単でしたか?

出来たペットボトルロケットを持って運動場で打ち上げよう。ペットボトルロケットにまず水を入れます。発射台にカチッと音がするまでセットし、空気入れで空気を入れます。低学年の子はなかなか空気が入らないので、お父さん、お母さんに手伝ってもらいました。さあ、いよいよ発射です。ハンドルを持って、3・2・1発射!みんなの歓声と共に、勢いよくペットボトルロケットが飛び出しました。

出来たペットボトルロケットを持って運動場で打ち上げよう。ペットボトルロケットにまず水を入れます。発射台にカチッと音がするまでセットし、空気入れで空気を入れます。低学年の子はなかなか空気が入らないので、お父さん、お母さんに手伝ってもらいました。さあ、いよいよ発射です。ハンドルを持って、3・2・1発射!みんなの歓声と共に、勢いよくペットボトルロケットが飛び出しました。

中には、2~3mしか飛ばない子、左右に大きく曲がってしまう子もいました。何が違うんだろ。空気の量、水の量、発射角度等、条件を色々変えながら何回も飛ばしました。条件がなんとなくわかってきた後半は、50m以上飛んだ子もいました。親子で大喜び。素晴らしい!とても暑い日でしたが、みんな水浸しになりながら楽しんでいました。

中には、2~3mしか飛ばない子、左右に大きく曲がってしまう子もいました。何が違うんだろ。空気の量、水の量、発射角度等、条件を色々変えながら何回も飛ばしました。条件がなんとなくわかってきた後半は、50m以上飛んだ子もいました。親子で大喜び。素晴らしい!とても暑い日でしたが、みんな水浸しになりながら楽しんでいました。

打上げが終わった後は、「どうしたら、ペットボトルロケットは遠くまで飛ぶようになったか?」をみんなに聞きました。ペットボトルロケットは水を入れすぎず、空気の量を多めにしたほうがよく飛ぶと多くの生徒が答えてくれました。そうだね。水の量と空気の量のバランスが大事だよね。また遠くまで飛ばすには、発射角度も考えないとだめだということがよくわかりました。

打上げが終わった後は、「どうしたら、ペットボトルロケットは遠くまで飛ぶようになったか?」をみんなに聞きました。ペットボトルロケットは水を入れすぎず、空気の量を多めにしたほうがよく飛ぶと多くの生徒が答えてくれました。そうだね。水の量と空気の量のバランスが大事だよね。また遠くまで飛ばすには、発射角度も考えないとだめだということがよくわかりました。

スクーリングの最後は、作ったペットボトルロケットを持って、全員で記念写真を撮りました。みなさん、今日は楽しかったですか。それにしても暑かったですね!次回は11月です。テーマは「モーターで遊ぼう」。ホバークラフトを作って遊びます。お楽しみに!

スクーリングの最後は、作ったペットボトルロケットを持って、全員で記念写真を撮りました。みなさん、今日は楽しかったですか。それにしても暑かったですね!次回は11月です。テーマは「モーターで遊ぼう」。ホバークラフトを作って遊びます。お楽しみに!

第3回 モーターで遊ぼう

2024年11月10日

知立市「宇宙の学校」第3回目のスクーリングが開催されました。今日のテーマは【モーターで遊ぼう】です。ホバークラフトを親子で作って遊びます。講師はスタッフの阿部さんです。はじめにホバークラフトの紹介です。みんな、ホバークラフトを見たことあるかな?ホバークラフトは水陸両用の乗り物ですが、今ではほとんど見ないですね。2024年1月に能登半島を襲った地震では、海上自衛隊のホバークラフト(LCAC)が被災地に物資を届け、注目を集めましたね。

知立市「宇宙の学校」第3回目のスクーリングが開催されました。今日のテーマは【モーターで遊ぼう】です。ホバークラフトを親子で作って遊びます。講師はスタッフの阿部さんです。はじめにホバークラフトの紹介です。みんな、ホバークラフトを見たことあるかな?ホバークラフトは水陸両用の乗り物ですが、今ではほとんど見ないですね。2024年1月に能登半島を襲った地震では、海上自衛隊のホバークラフト(LCAC)が被災地に物資を届け、注目を集めましたね。

紹介の後は、工作の始まりです。ホバークラフトは部品も多く、作るのもスクーリングのテーマの中では一番難しいので、親子の協力が必要です。子供達の顔は真剣そのもの。難しいところは、お父さん、お母さんに手伝ってもらいました。なかには、切るところとか張る位置を間違えたりする親子もいました。

紹介の後は、工作の始まりです。ホバークラフトは部品も多く、作るのもスクーリングのテーマの中では一番難しいので、親子の協力が必要です。子供達の顔は真剣そのもの。難しいところは、お父さん、お母さんに手伝ってもらいました。なかには、切るところとか張る位置を間違えたりする親子もいました。

わからないところは、説明書を見たりスタッフに聞いたりして工作を進めました。仕上げは、できたホバークラフトに名前や絵を描きました。全員、立派なホバークラフトを完成させることが出来ました。出来た感想は、どうですか。思ったようにできましたか?早くホバークラフトが出来上がった子は、早く走らせたいのかそわそわしていました。

わからないところは、説明書を見たりスタッフに聞いたりして工作を進めました。仕上げは、できたホバークラフトに名前や絵を描きました。全員、立派なホバークラフトを完成させることが出来ました。出来た感想は、どうですか。思ったようにできましたか?早くホバークラフトが出来上がった子は、早く走らせたいのかそわそわしていました。

スタッフの合図で一斉にホバークラフトを走らせました。スイッチをONしモーターが回りだすとホバークラフトがふわりと浮き、床の上をスーと走り出します。初めて見る光景にみんな大喜び!まっすぐに走るホバークラフトもあれば、大きく曲がるホバークラフトもあります。どうしたらまっすぐに走らせることができるのかな。親子で考えて楽しみました。

スタッフの合図で一斉にホバークラフトを走らせました。スイッチをONしモーターが回りだすとホバークラフトがふわりと浮き、床の上をスーと走り出します。初めて見る光景にみんな大喜び!まっすぐに走るホバークラフトもあれば、大きく曲がるホバークラフトもあります。どうしたらまっすぐに走らせることができるのかな。親子で考えて楽しみました。

最後は全員で競争です。始めに、班毎で1位を決めます。「3,2,1スタート」の合図でゴールめがけて走らせます。一番初めにゴールした人の勝ちです。ゴール手前で曲がってしまい、ゴールできない子もいました。6つの班で1位が決まったところで、優勝決定戦です。誰が勝つのかな?優勝者、2位、3位にはすてきな商品が渡されました。おめでとうございます。

最後は全員で競争です。始めに、班毎で1位を決めます。「3,2,1スタート」の合図でゴールめがけて走らせます。一番初めにゴールした人の勝ちです。ゴール手前で曲がってしまい、ゴールできない子もいました。6つの班で1位が決まったところで、優勝決定戦です。誰が勝つのかな?優勝者、2位、3位にはすてきな商品が渡されました。おめでとうございます。

スクーリングの最後は、全員で記念写真を撮りました。みんなの笑顔が最高です。今日のテーマはどうでしたか?とても楽しい1日でしたね。次回は来年1月です。テーマは「ハンググライダーを飛ばそう」です。次回も元気に参加してください。お楽しみに!

スクーリングの最後は、全員で記念写真を撮りました。みんなの笑顔が最高です。今日のテーマはどうでしたか?とても楽しい1日でしたね。次回は来年1月です。テーマは「ハンググライダーを飛ばそう」です。次回も元気に参加してください。お楽しみに!

第4回 ハンググライダーを飛ばそう

2025年1月12日

知立市「宇宙の学校」第4回目のスクーリングは「ハンググライダーを飛ばそう」です。知立市「宇宙の学校」では初めてのテーマです。講師はスタッフの野々山さんです。みんなはハンググライダーは知っているかな?風の力を利用して大空高く飛ぶ乗り物だね。他に風の力を利用する乗り物には、グライダー、パラグライダー、熱気球等があるね。みんなはこの中に、乗ったことがある乗り物はあるかな?

知立市「宇宙の学校」第4回目のスクーリングは「ハンググライダーを飛ばそう」です。知立市「宇宙の学校」では初めてのテーマです。講師はスタッフの野々山さんです。みんなはハンググライダーは知っているかな?風の力を利用して大空高く飛ぶ乗り物だね。他に風の力を利用する乗り物には、グライダー、パラグライダー、熱気球等があるね。みんなはこの中に、乗ったことがある乗り物はあるかな?

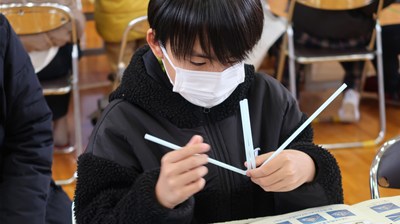

今日は、ストローを使ったハンググライダーを作ります。初めに4本のストローでハンググライダーの骨組みを作りました。次に、発射装置のゴムをひっかけるためのクリップを取り付けます。クリップが外れないようにテープでしっかり止めましょう。

今日は、ストローを使ったハンググライダーを作ります。初めに4本のストローでハンググライダーの骨組みを作りました。次に、発射装置のゴムをひっかけるためのクリップを取り付けます。クリップが外れないようにテープでしっかり止めましょう。

次にポリ袋を貼り付けます。この時テープを貼り付けすぎると、機体が重くなって飛ばなくなるので注意!最後に名前と、好きな絵を書いて完成です。上手く出来たかな?

次にポリ袋を貼り付けます。この時テープを貼り付けすぎると、機体が重くなって飛ばなくなるので注意!最後に名前と、好きな絵を書いて完成です。上手く出来たかな?

出来たハンググライダーを体育館で飛ばしました。風に乗ってハンググライダーはフワフワと飛んでいきます。親子で大喜びでした。飛ばし方にも工夫が必要なようです。子供達は嬉しそうに何回も飛ばして、楽しそうでした。また、テキストには載っていないオリジナルなハンググライダーを、親子で工夫して作ってくれました。上手く飛ぶでしょうか?

出来たハンググライダーを体育館で飛ばしました。風に乗ってハンググライダーはフワフワと飛んでいきます。親子で大喜びでした。飛ばし方にも工夫が必要なようです。子供達は嬉しそうに何回も飛ばして、楽しそうでした。また、テキストには載っていないオリジナルなハンググライダーを、親子で工夫して作ってくれました。上手く飛ぶでしょうか?

練習時間が終わったところで班ごとに競争です。どのハンググライダーが長く飛んだか競争です。みんなが審査員です。3、2、1、発射!最後は、予選を勝ち抜いた6名で優勝決定戦を行いました。1~6位の子供達には、すてきな商品が渡されました。おめでとうございました。

練習時間が終わったところで班ごとに競争です。どのハンググライダーが長く飛んだか競争です。みんなが審査員です。3、2、1、発射!最後は、予選を勝ち抜いた6名で優勝決定戦を行いました。1~6位の子供達には、すてきな商品が渡されました。おめでとうございました。

競技が終わった後、みんなにどうしたら長く飛ぶようになったか質問しました。多くの子が元気よく答えてくれました。スクーリングの最後は、全員で記念写真を撮りました。今日も1日楽しかったですね。次回は、本年度最後のスクーリングです。家庭学習発表会があるので、みんなレポートを出してくださいね。よろしくお願いします。

競技が終わった後、みんなにどうしたら長く飛ぶようになったか質問しました。多くの子が元気よく答えてくれました。スクーリングの最後は、全員で記念写真を撮りました。今日も1日楽しかったですね。次回は、本年度最後のスクーリングです。家庭学習発表会があるので、みんなレポートを出してくださいね。よろしくお願いします。

第5回 お楽しみ実験・閉校式

2025年3月2日

知立市「宇宙の学校」2024年度第5回「お楽しみ実験」、家庭学習発表会、閉校式、が行われました。本年度最後のスクーリング「お楽しみ実験」から始まりました。今日のテーマは「静電気で遊ぼう」。中島先生、高関先生、吉田先生の市内小学校の先生たちに講師をしていただきました。みんなは乾燥した日、金属に触ってパチッとしたことはあるかな?それが静電気です。今日はその静電気の仕組みと静電気を使った実験を行います。

知立市「宇宙の学校」2024年度第5回「お楽しみ実験」、家庭学習発表会、閉校式、が行われました。本年度最後のスクーリング「お楽しみ実験」から始まりました。今日のテーマは「静電気で遊ぼう」。中島先生、高関先生、吉田先生の市内小学校の先生たちに講師をしていただきました。みんなは乾燥した日、金属に触ってパチッとしたことはあるかな?それが静電気です。今日はその静電気の仕組みと静電気を使った実験を行います。

初めにタフロープを裂き、塩ビのパイプをティッシュでゴシゴシこすって静電気を貯めタフロープをフワフワ浮かせる実験です。タフロープが塩ビのパイプに反発してフワフワ浮くのを観察します。でも今日は天気が悪くあまり乾燥していなかったので、うまく浮かなかった家族もいましたね。

初めにタフロープを裂き、塩ビのパイプをティッシュでゴシゴシこすって静電気を貯めタフロープをフワフワ浮かせる実験です。タフロープが塩ビのパイプに反発してフワフワ浮くのを観察します。でも今日は天気が悪くあまり乾燥していなかったので、うまく浮かなかった家族もいましたね。

次にアルミ箔を巻いたプラスチックコップに静電気を貯め、放電する実験です。コップに触る人はコワゴワ。「パチッ!」キタ~!。最後は本日のお楽しみ。参加者全員で「百人おどし」です。全員が手をつないで輪になり、先ほどと同じコップを使い実験です。静電気をコップ一杯にためて3,2,1,GO!「パチッ!」わー!来たー!!あちこちで歓声が上がりました。みんなの体を電流が流れました。実験は大成功です。楽しかったですね。

次にアルミ箔を巻いたプラスチックコップに静電気を貯め、放電する実験です。コップに触る人はコワゴワ。「パチッ!」キタ~!。最後は本日のお楽しみ。参加者全員で「百人おどし」です。全員が手をつないで輪になり、先ほどと同じコップを使い実験です。静電気をコップ一杯にためて3,2,1,GO!「パチッ!」わー!来たー!!あちこちで歓声が上がりました。みんなの体を電流が流れました。実験は大成功です。楽しかったですね。

スクーリングの後は、家庭学習発表会です。今年は17件のレポート提出があり、13名の発表がありました。過去最高です!どの子供たちも立派に発表していました。みんなそれぞれ好きなこと、興味を持ったことなどをテーマにしていて、上手にまとめられていました。また、レポートを提出してくれた子供達には景品が贈られました。

スクーリングの後は、家庭学習発表会です。今年は17件のレポート提出があり、13名の発表がありました。過去最高です!どの子供たちも立派に発表していました。みんなそれぞれ好きなこと、興味を持ったことなどをテーマにしていて、上手にまとめられていました。また、レポートを提出してくれた子供達には景品が贈られました。

発表会の後は修了証の授与です。今年は39名の子供たちが対象です。山崎校長から全員に修了証が授与されました。記念の写真も撮りました。修了証授与の後は、校長の挨拶がありました。

発表会の後は修了証の授与です。今年は39名の子供たちが対象です。山崎校長から全員に修了証が授与されました。記念の写真も撮りました。修了証授与の後は、校長の挨拶がありました。

最後は皆で後片付けをし、全員で写真を撮りました。今日で2024年度の行事はすべて終わりました。皆さん1年間楽しかったでしょうか?来年度も楽しいスクーリングを企画しますので、よろしくお願いします。

最後は皆で後片付けをし、全員で写真を撮りました。今日で2024年度の行事はすべて終わりました。皆さん1年間楽しかったでしょうか?来年度も楽しいスクーリングを企画しますので、よろしくお願いします。